食器は私たちの日常生活において欠かせないアイテムです。食事の場で使用される食器は、その種類や用途によって食事の楽しみを増すだけでなく、料理の見栄えを引き立たせる役割も果たしています。

しかし、その種類は多岐に渡り、「皿」「鉢・ボウル」「茶碗・お椀」「湯呑・酒器」「マグ・スープカップ」「急須・ポット」「カトラリー」「トレー」「包丁」などがあります。

本記事では世の中に存在する数多くの食器の特徴や使用方法についてご紹介していきます。これらの情報をもとに、自分に合った食器を選び、より豊かな食事体験を楽しむための参考にしていただければと思います。

1. 皿

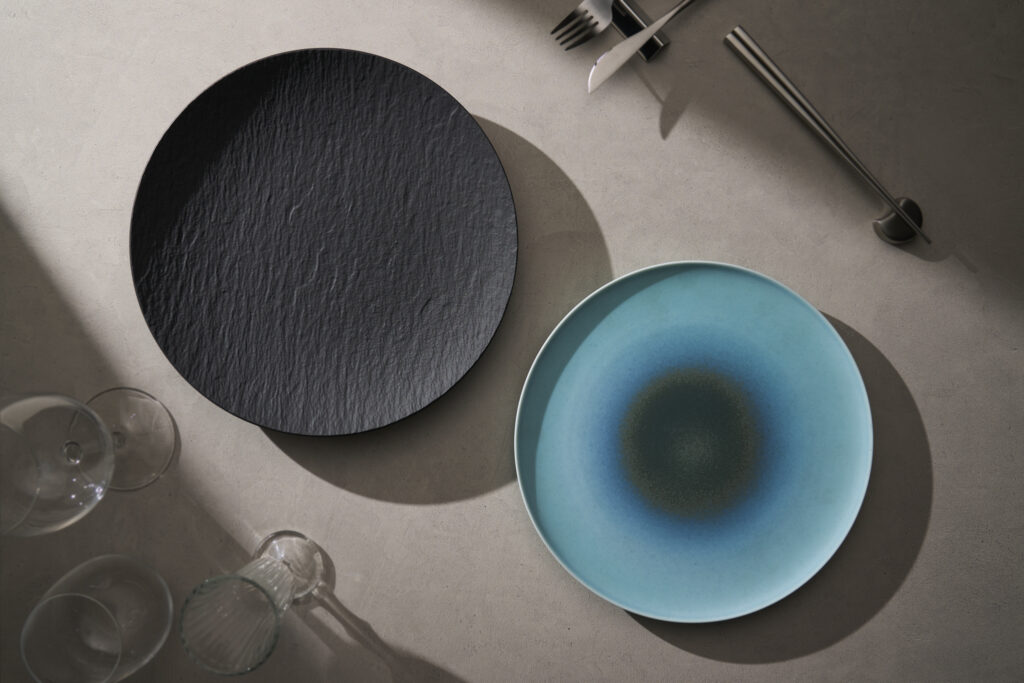

皿は最も普段使いされる食器として有名ですが、その形や大きさ、素材は用途によって多岐にわたっています。

大皿

大皿は、30cm以上の広い平面を持つ皿で、通常は陶器や磁器、ガラス、プラスチックなど多様な材質で作られています。華やかなデザインが多く、食卓を引き立てる役割があります。主に主菜やサラダ、パスタなどのメインディッシュを盛り付けるために使用され、パーティーや家族の集まりでは料理をシェアする器として重宝されます。大皿は、直径30cmから45cm程度で、人数に応じて多彩な料理を一度に提供できるのが特徴です。

中皿

中皿は、約20cmから30cmの直径を持つ皿で、シンプルからおしゃれなデザインまで多岐にわたります。このサイズ感は、主菜、副菜、サラダを盛り付けるのに最適です。軽食やおつまみを分ける際にも便利で、特にパーティーでは取り分け皿として重宝されます。中皿は、テーブル上で使いやすく、日常使いにも適しており、家族の食事や友人との集まりで活躍する重要なアイテムです。

小皿

小皿は、約10cmから20cmのコンパクトな皿で、取り分け用や小鉢として利用されます。デザインは多様で、シンプルなものから装飾的なものまであり、食卓のアクセントになります。主におつまみやデザート、前菜の盛り付けに最適で、各自の皿に分けるためにも使われます。特に和食では、小皿に盛られた料理が一般的で、食事を彩る重要な役割を果たします。使い勝手の良いサイズ感が魅力です。

プレート

プレートは、直径が約20cmから30cmの平らな皿で、陶器、磁器、ガラスなど多様な材質で作られます。シンプルなものからアート性の高いデザインまで豊富に揃っており、食卓を華やかに演出するアイテムです。主にメインディッシュや副菜を盛り付けるために使用され、家庭の食事だけでなく、カフェやレストランでも幅広く利用されています。また、サラダやパスタ、デザートを盛るのにも適しており、さまざまな料理を美しく盛り付けることができます。

2. 鉢・ボウル

鉢やボウルは、汁気のある料理やサラダ、煮物などを盛るために使用されます。深さがあるため、液体を含む料理にも適しています。

小鉢

小鉢は、少量の料理や副菜を盛り付ける際に使われる小型の鉢です。一般的に直径は10~12cm程度で、家庭料理における和え物や漬物、お浸しなどのサイドディッシュに最適です。サイズが小さいため、食卓に彩りを加える役割を果たし、数種類の料理を並べて華やかな演出が可能です。陶器や磁器で作られることが多く、軽量で扱いやすいのが特徴です。また、形状やデザインが豊富で、食器のコーディネートにも幅広い選択肢があります。

中鉢

中鉢は、サラダや煮物など、メイン料理を盛り付けるのに適した中型の鉢です。直径は15~20cm前後が一般的で、家庭料理や宴席での取り分け皿としても重宝します。中鉢は一人分の料理にも、複数人でシェアする料理にも対応できるサイズで、機能性が高いのが特徴です。素材は陶器やガラス製が多く、料理の内容に合わせて雰囲気を変えることができます。食卓においてバランスの取れた存在感を発揮し、実用的でありながらもデザイン性を損なわない食器です。

大鉢

大鉢は、家族や大人数の集まりでのシェア料理に適した大きめの鉢です。直径は25cm以上が主流で、サラダや鍋料理、パスタなど大量の料理を一度に盛り付ける際に使用されます。食卓の中央に置かれ、全員で取り分ける形式の料理に最適で、料理を豪華に見せる効果もあります。陶器や磁器製のものが多く、重量感がありしっかりとした作りのものが主流です。また、大鉢は食卓のアクセントとなるデザイン性も重要で、料理の演出に一役買います。

蓋物

蓋物は、蓋が付いた器で、料理を保温したり、香りや味を閉じ込める役割を果たします。サイズは小鉢から中鉢程度が多く、直径10~15cmほどのものが一般的です。茶碗蒸しや蒸し物、煮物などに使われ、蓋を開けた瞬間に香りが広がるため、食事の演出に特に効果的です。素材は陶器や磁器が一般的で、蓋のデザインも食器全体の雰囲気を左右する重要な要素です。保温性や見た目の美しさだけでなく、料理をより美味しく楽しむための一品として活躍します。

3. 茶碗・お椀

茶碗やお椀は、特に日本食に欠かせない食器です。ご飯や汁物を盛り付けるのに適しており、そのサイズや素材によって使い勝手が変わります。

飯碗

飯碗は、ご飯を盛り付けるために使われる小型の茶碗です。一般的に直径は10~15cmほどで、家庭や飲食店でよく見られます。日本の食卓に欠かせない器であり、シンプルな白いものから華やかな模様の入ったものまで、多様なデザインが揃っています。飯碗は軽量で持ちやすく、食べやすい形状になっていることが多いのが特徴です。また、保温性もあり、適切なサイズ感でご飯をふんわりと盛り付けられるため、毎日の食事をより楽しませてくれます。陶器や磁器製が主流で、丈夫で長持ちするものが多く、日常使いに適しています。

どんぶり

どんぶりは、ご飯や麺類、汁物などを一度に盛り付ける大きめの碗で、直径は18~25cmほどです。サイズが大きく、深さがあるため、ラーメンやうどん、カツ丼や親子丼など、多様な料理に対応できるのが特徴です。家庭ではもちろん、飲食店でも広く使われ、どんぶり物として知られるさまざまな料理のベースとなる食器です。素材は陶器や磁器、そして軽量なプラスチック製のものもあります。また、見た目も重要で、料理に合ったデザインを選ぶことで、食卓を彩るアイテムにもなります。どんぶりは実用性とデザイン性を兼ね備えた食器です。

お椀

お椀は、味噌汁や吸い物、雑煮などの汁物を盛り付けるための器で、直径は10~13cmほどです。日本の伝統的な食器の一つで、木製や漆塗りが主流ですが、最近ではプラスチック製や樹脂製も普及しています。お椀の特徴は、軽さと断熱性です。熱い汁物を入れても手で持ちやすく、温かさを保つことができるため、寒い季節には特に重宝されます。また、お椀の形状は丸みを帯びており、スープを飲みやすい作りになっています。デザインはシンプルな無地のものから、華やかな蒔絵の入ったものまで幅広く、食卓の雰囲気に合わせて選ぶことが可能です。

4. 湯呑・酒器

湯呑や酒器は、飲み物を楽しむための食器です。特に日本では、お茶や酒を楽しむ文化が深く根付いており、そのための専用の器が数多く存在します。

湯呑

湯呑は、日本茶を飲むための伝統的な茶器です。一般的なサイズは高さ7~10cm、直径6~8cmほどで、手に馴染むよう丸みを帯びた形状が特徴です。湯呑はお茶の温度を保ちつつ、手に持ちやすい設計となっており、日常的な茶器として広く使用されています。陶器や磁器が主な素材で、無地のものから模様入りのものまでデザインは多彩です。日本茶に適した厚みと保温性を持ち、急須で淹れたお茶をじっくり楽しむために最適です。また、湯呑はカジュアルな場面からフォーマルな茶席まで、幅広いシーンで活躍します。

酒器

酒器は、日本酒を飲むための専用の器を指し、主に「徳利」と「お猪口」のセットで使われることが多いです。徳利のサイズは180~360ml程度が一般的で、お猪口は小さく、直径3~5cmほどの小ぶりな杯です。酒器の役割は、酒を美味しく味わうために適した器を選ぶことにあります。陶器や磁器、ガラス製のものが多く、冷酒や熱燗など日本酒の種類や温度に合わせて使い分けられます。また、デザインにもこだわりがあり、シンプルな形状から伝統的な蒔絵入りのものまで、見た目にも楽しめる要素が豊富です。酒器は、日本酒を楽しむ文化を豊かにする重要なアイテムです。

フリーカップ

フリーカップは、その名の通り、用途に制限がない多目的なカップです。直径7~10cm、高さ8~12cm程度が一般的で、コーヒーやジュース、時にはお茶やアルコール飲料など、様々な飲み物を楽しむことができます。フリーカップは、形状や素材が自由で、陶器やガラス、樹脂製のものまで選択肢が広がっています。そのため、テーブルウェアとして個性を表現しやすく、日常の様々な場面で使用されています。特定の飲み物に特化していないため、気軽に使えるのが大きな魅力です。また、デザインも豊富で、インテリアに合わせたカジュアルなものから、高級感のあるものまで選ぶことができます。

5. マグ・スープカップ

マグカップやスープカップは、日常的に使われることが多い食器です。これらは、飲み物や軽食を手軽に楽しむために使用されます。

マグカップ

マグは、コーヒーや紅茶、ホットチョコレートなどの温かい飲み物を楽しむための大型カップです。一般的に高さ8~12cm、容量は250~350mlほどで、持ち手が付いているため、熱い飲み物を入れても手軽に持ちやすいのが特徴です。マグは日常的に使われることが多く、陶器や磁器製のものが主流ですが、耐熱ガラスやステンレス製も存在します。また、デザインが豊富で、シンプルなものから個性的なものまで、好みに合わせて選ぶことができます。大容量で実用的なだけでなく、プレゼントとしても人気があり、幅広いシーンで活用される食器です。

スープカップ

スープカップは、スープやポタージュを入れて楽しむための器で、取っ手が一つか両側に付いているのが特徴です。サイズは直径10~12cm、高さ6~8cmほどで、スープを適量盛り付けるのにちょうど良い深さを持っています。スープカップは、持ちやすさと飲みやすさを兼ね備えており、朝食やランチでの温かいスープやシチューを楽しむ際に使われます。素材は主に陶器や磁器で、保温性に優れており、冷めにくいのも特徴です。また、食卓を華やかに彩るデザインや色合いが豊富で、カジュアルなシーンからフォーマルな食事まで幅広く活用できます。

カップ&ソーサー

カップ&ソーサーは、コーヒーや紅茶をエレガントに楽しむためのセットで、カップの下に専用の受け皿(ソーサー)が付いています。カップのサイズは直径8~10cm、高さ5~7cmほどで、ソーサーはカップより一回り大きく、飲み物をこぼした際に受け止める役割があります。カップ&ソーサーは、ティータイムや来客時のおもてなしに最適で、クラシックなデザインからモダンなものまで、選ぶ楽しさも魅力です。主に陶器や磁器で作られており、軽量で繊細な作りのものが多く、高級感を演出します。特に紅茶やコーヒーを味わう際に、見た目の美しさと実用性を兼ね備えた重要なアイテムです。

6. 急須・ポット

急須やポットは、主にお茶を淹れるために使用される食器です。特に日本茶や紅茶を楽しむ際には欠かせない存在です。

急須

急須は、日本茶を淹れるための伝統的な茶器で、横に付いた持ち手と注ぎ口が特徴です。一般的な急須の容量は300mlから600mlほどで、2~3杯分のお茶を淹れるのに最適なサイズです。茶葉を効率よく蒸らし、香りや味を引き出すために設計されており、特に緑茶や煎茶を美味しく淹れることができます。陶器や磁器、鉄製のものが主流ですが、急須内に茶こしが付いているものもあり、茶葉がカップに入らないよう工夫されています。急須は、日常的な日本茶の時間に欠かせない道具であり、シンプルなデザインから、芸術的な装飾が施されたものまで幅広く選べます。

ポット

ポットは、紅茶やコーヒーを淹れるために使われる容器で、取っ手と注ぎ口が付いたデザインが特徴です。容量は約500mlから1リットルほどが多く、一度に数杯分の飲み物を用意することができます。ポットは、飲み物を保温しつつ、美味しく淹れるための構造になっており、ティーポットの場合、茶葉を自由に広げて抽出できるスペースが確保されています。素材は陶器や磁器、ガラス、ステンレス製のものまで幅広く、紅茶やハーブティー、コーヒーなど様々な飲み物に対応可能です。デザインも豊富で、シンプルなものから華やかな模様のものまで、シーンやインテリアに合わせて選べる楽しみがあります。

土瓶

土瓶は、特に日本茶を淹れるために使われる大きめの急須の一種で、持ち手が上部に取り付けられているのが特徴です。容量は通常500mlから1リットル程度で、家庭で数人分のお茶をまとめて淹れるのに適しています。土瓶は厚みのある陶器で作られていることが多く、保温性に優れ、お茶を温かいまま長時間楽しむことができます。伝統的な和のデザインが特徴で、釉薬のかかった美しい仕上がりのものや、素朴な風合いのものもあります。茶道や日常の食卓で使われるだけでなく、特別な場面でもおもてなしのアイテムとして重宝されます。

7. カトラリー

カトラリーとは、食事の際に使われるフォーク、ナイフ、スプーンなどの道具の総称です。食卓をより豊かに演出するため、デザインや素材にもこだわりたいアイテムです。

カトラリー

カトラリーは、ナイフ、フォーク、スプーンといった、食事をサポートする基本的な食器です。ディナーフォークやティースプーンなど、料理に応じてさまざまな形状とサイズがあり、用途によって使い分けられます。ステンレスや銀製、最近ではエコなバンブー素材のものも人気です。機能性だけでなく、装飾性の高いデザインも多く、食卓を彩るアイテムとしても注目されています。家庭での毎日の食事から、特別なディナーシーンまで幅広く活用され、食卓に上品さを加えます。

箸

箸は、日本をはじめとするアジアの食卓で広く使われる食器です。一般的な長さは20~24cmで、軽くて細い形状が持ちやすさを実現しています。素材は木製や竹製が主流で、自然の手触りを楽しめます。伝統的な漆塗りや絵柄が施されたものも多く、贈答品や特別な食事の際にも活用されます。箸は単なる食器を超えて、日本の美意識や文化を反映するアイテムとして、食卓に和の風情を添えます。

箸置き

箸置きは、食事中に箸を休めるための小さな台で、箸先がテーブルに直接触れないようにする役割を持ちます。陶器や木製、ガラス製など、素材やデザインは豊富で、季節感や動物のモチーフを取り入れたものも多くあります。箸置きを添えることで、食卓が整然とし、食事の丁寧さが増します。実用性だけでなく、テーブルコーディネートのアクセントとしても愛されており、食卓に彩りと和の雰囲気をプラスします。

8. トレー

トレーは、食器や料理を運ぶためのアイテムとして、非常に便利です。カフェや家庭で使うトレーは、食器をまとめて運ぶだけでなく、食事の際にテーブルを整える役割も果たします。

トレー

トレーは、食器や料理を運ぶための平らな食器で、軽量で持ちやすく、日常的な食事やティータイムなどさまざまなシーンで使用されます。一般的な素材にはプラスチックや木製、ステンレス製があり、耐久性と安定感が重視されています。トレーは、食卓をきちんと整える役割も持ち、複数の料理や飲み物をまとめて運ぶのに便利です。デザインも多彩で、インテリアに合わせて選べる点が魅力です。

お盆

お盆は、日本の伝統的な食器運搬具で、特に和食を提供する際に用いられることが多いアイテムです。木製や漆塗りのものが主流で、独特の風合いが和の雰囲気を引き立てます。持ちやすい形状で食器や料理を安定して運べるため、特別な食事や来客の際にも重宝されます。実用性と美しさを兼ね備えたお盆は、食卓に上品さを加える存在として愛されています。

9. 包丁

包丁は、料理をする際に欠かせないキッチンツールの一つです。食材に合わせた包丁を選ぶことで、料理の効率や仕上がりが大きく変わります。

和包丁

和包丁は、日本の伝統的な包丁で、刺身や野菜の細やかな調理に適した鋭い切れ味が特徴です。薄く鋭利な刃先を持つため、繊細な食材の美しい切断が可能です。種類には、刺身用の柳刃包丁や、野菜専用の薄刃包丁などがあります。通常は片刃で設計されており、熟練の技術で精密に作られた和包丁は、和食の美しさと味を引き立てる重要な役割を担っています。

洋包丁

洋包丁は、幅広い食材を調理できる万能な包丁で、一般的に両刃で設計され、厚みと重量感が特徴です。肉や魚、野菜など多用途に使えるシェフナイフや、パン専用のブレッドナイフなどが代表的です。洋包丁は力強い切断が可能で、家庭からプロの厨房まで幅広く利用されています。さまざまな素材やデザインがあり、耐久性に優れたものが多いのも魅力です。

砥石

砥石は、包丁の切れ味を維持するために使用する研磨石で、和包丁・洋包丁のメンテナンスに欠かせません。粒度(グリット)が異なる種類があり、粗研ぎから仕上げ研ぎまで段階的に使い分けることで、刃の鋭さが復活します。定期的な研ぎ直しは、包丁を長く愛用するために不可欠であり、料理の質にも影響を与える重要なアイテムです。

結論

食器の種類は非常に多岐にわたり、用途や場面に応じて適切なものを選ぶことが重要です。日常の食事を豊かにするためには、それぞれの食器がどのような目的で使われるのかを理解し、自分のライフスタイルに合ったものを選ぶことがポイントです。本記事では、ECサイトで取り扱っている「皿」「鉢・ボウル」「茶碗・お椀」「湯呑・酒器」「マグ・スープカップ」「急須・ポット」「カトラリー」「トレー」「ガラス製品」「包丁」について詳しく紹介しました。これらの情報を参考に、自分に合った食器を見つけ、日々の食事をさらに楽しいものにしてください。

1-1024x682.jpg)